てっけんサミット2024参加記

旅人 動輪径27インチ

関東学生鉄道研究会連盟(通称:学鉄連)という組織がある。関東の大学の鉄道研究会の連合組織であり、たびてつも加盟している。貸切列車などの企画とならぶその活動の一つとして各地域持ち回りでの「てっけんサミット」なる行事の開催があり、今回私はそれに参加した。ここでは前後の旅路に紙面の大部分を割きながら、参加記を記すこととしたい。

コロナ後初となる今年のてっけんサミットは、宮城県美里町の小牛田駅近傍にて、地域イベントの一部として開催された。前日には阿武隈急行線での貸切列車運行と親睦会も行われている。前例からは外れた構成であったようだが、他大学と交流するまたとない機会であった。開催に向けて尽力された関係者の皆様と当日お会いした方々に厚く感謝申し上げる。

関東学生鉄道研究会連盟(通称:学鉄連)という組織がある。関東の大学の鉄道研究会の連合組織であり、たびてつも加盟している。貸切列車などの企画とならぶその活動の一つとして各地域持ち回りでの「てっけんサミット」なる行事の開催があり、今回私はそれに参加した。ここでは前後の旅路に紙面の大部分を割きながら、参加記を記すこととしたい。

コロナ後初となる今年のてっけんサミットは、宮城県美里町の小牛田駅近傍にて、地域イベントの一部として開催された。前日には阿武隈急行線での貸切列車運行と親睦会も行われている。前例からは外れた構成であったようだが、他大学と交流するまたとない機会であった。開催に向けて尽力された関係者の皆様と当日お会いした方々に厚く感謝申し上げる。

1日目

6時台に家を出る。本当はもっと早くに出発したかったのだが、旅の荷物こそとうにまとまっていたものの、展示など、肝心のサミットの準備が前日夜まで終わらなかったのである。もう数分早かったら、と思いながら大宮駅を7:53に発つ。

関東育ちとはいえ、私の乗車遍歴は広範なものではない。小山を過ぎると早くも初乗車の区間となり、それは復路の日立駅まで続いた。小山までの区間にしても、車窓は見慣れない。140円のきっぷで乗り回していた(大都市近郊区間内の運賃計算の特例)ころとは、運賃はもちろん、景観に対する私の興味も変わったのだろう。住宅を基調とする景色が続き、9:15、宇都宮に着いた。

関東育ちとはいえ、私の乗車遍歴は広範なものではない。小山を過ぎると早くも初乗車の区間となり、それは復路の日立駅まで続いた。小山までの区間にしても、車窓は見慣れない。140円のきっぷで乗り回していた(大都市近郊区間内の運賃計算の特例)ころとは、運賃はもちろん、景観に対する私の興味も変わったのだろう。住宅を基調とする景色が続き、9:15、宇都宮に着いた。

西口へ出て、東口へ出て、LRTをしばし眺める。青空に黄色い車体が映えている。また来ねば、と思いながら再び改札を通り、9:49発のE131系に乗りこんだ。3両編成、車内はやや混んでいる。鬼怒川を過ぎると田畑が主となり、やがて近づく山に関東平野の端にいることを感じさせられる。

10:41、黒磯。運転上の拠点駅であり、2018年まで地上切り替え方式により直流と交流の切り替えを行っていたことでも知られる。JR貨物の機関区(乗務員のみ配置)が併設されており、滞在中に見かけた3本ほどの貨物列車は全て停車し、乗務員交代を行っていた。古レールを用いたホーム上屋を愛で、外の街を少し歩く。72分の乗換時間には寝坊した自分を恨む気持ちが湧いてくるが、写真の面では戦果上々であった。

10:41、黒磯。運転上の拠点駅であり、2018年まで地上切り替え方式により直流と交流の切り替えを行っていたことでも知られる。JR貨物の機関区(乗務員のみ配置)が併設されており、滞在中に見かけた3本ほどの貨物列車は全て停車し、乗務員交代を行っていた。古レールを用いたホーム上屋を愛で、外の街を少し歩く。72分の乗換時間には寝坊した自分を恨む気持ちが湧いてくるが、写真の面では戦果上々であった。

次の列車は11:53発、常磐線でも用いられているE531系である。5両で空いてはいるが、クロスシートはすべて埋まっていた。いくつもの小さな尾根を横断するようにしながら高度を稼ぎ、12:16、新白河駅に着く。東北である。新幹線停車駅でもある新白河駅の駅舎内には周辺市町村合同の広域案内所が設けられていたが、白河市としての観光案内拠点は隣の白河駅にあるようだ。計画段階では白棚線のバス専用道路を見に行くことも考えていたのだが、レンタサイクルはそちらにあるため、断念した。

12:52発、701系。ステップ付きの交流専用車である。起伏のある地形の中を抜け、E501系や255系だったものを横目に、13:31、郡山駅に到着した。またも短い乗車時間。宇都宮到着以降で考えると、1列車あたり1時間を超えたことはなく、おまけに待ち時間の方が長い有様だ。外に出るにはよいが、もう少しなんとかならないものか。

12:52発、701系。ステップ付きの交流専用車である。起伏のある地形の中を抜け、E501系や255系だったものを横目に、13:31、郡山駅に到着した。またも短い乗車時間。宇都宮到着以降で考えると、1列車あたり1時間を超えたことはなく、おまけに待ち時間の方が長い有様だ。外に出るにはよいが、もう少しなんとかならないものか。

片側から吊られた不思議な架線柱のビームやホーム端にあった荷物用エレベーター(使用停止中)、東側の側線に並ぶタンク車などを眺め、改札を出る。在来線のメインの改札口は1番線ホームに直結する1階にあり、2階にある新幹線改札とは離れている。終盤で訪れた仙台駅も同様に在来線改札が2階、新幹線改札が3階と分かれていた。

少しだけ駅舎外に出た後、再び列車に乗る。東北本線からはいったん離れ、磐越西線で会津若松まで往復することにしたのだ。14:15発、快速、E721系。小径台車を採用することで東北地方のホーム高にあわせた低床化を図り、ステップをなくした車両である。床が低い分室内高がやや高く、荷物棚の上が妙に空いている。快速の名の通り、13駅中8駅を通過し、すこぶる快調に走る。この便はそうではないが、一部の列車には指定席も設けられているとのことである。車窓には花が咲くそば畑も見られ、秋が感じられた。

15:20、奥羽山脈を越え、会津若松駅に着いた。乗車区間の両端の標高はいずれも200m強と同じくらいだが、中間は500mを越え、水はもう日本海にそそぐようだ。到着直前に見られた現役の扇形庫を持つ車両基地には、新潟車両センター所属のGV-E400系も停まっていた。15:30の列車を見送り、次は16:20発。オフレールステーションとして残る貨物ホーム跡を横目にロータリーを一周したが、暑さのあまり駅舎に戻ってしまった。市街中心部が離れていたことも誤算であった。

会津若松を発つ。復路は普通列車であったが、遅さを感じることはない。17:36に郡山に着き、17:41発の東北本線に乗り換え、18:26に宿泊地福島に到着した。

少しだけ駅舎外に出た後、再び列車に乗る。東北本線からはいったん離れ、磐越西線で会津若松まで往復することにしたのだ。14:15発、快速、E721系。小径台車を採用することで東北地方のホーム高にあわせた低床化を図り、ステップをなくした車両である。床が低い分室内高がやや高く、荷物棚の上が妙に空いている。快速の名の通り、13駅中8駅を通過し、すこぶる快調に走る。この便はそうではないが、一部の列車には指定席も設けられているとのことである。車窓には花が咲くそば畑も見られ、秋が感じられた。

15:20、奥羽山脈を越え、会津若松駅に着いた。乗車区間の両端の標高はいずれも200m強と同じくらいだが、中間は500mを越え、水はもう日本海にそそぐようだ。到着直前に見られた現役の扇形庫を持つ車両基地には、新潟車両センター所属のGV-E400系も停まっていた。15:30の列車を見送り、次は16:20発。オフレールステーションとして残る貨物ホーム跡を横目にロータリーを一周したが、暑さのあまり駅舎に戻ってしまった。市街中心部が離れていたことも誤算であった。

会津若松を発つ。復路は普通列車であったが、遅さを感じることはない。17:36に郡山に着き、17:41発の東北本線に乗り換え、18:26に宿泊地福島に到着した。

2日目

7時過ぎ、ホテルをチェックアウトし、阿武隈川に足を向けた。穏やかに流れるこの川は、福島県中通りと宮城県南部を239kmにわたって流れる日本有数の大河である。昨日はこれに沿って白河から300mほどの高低差を下ってきたのであり、今日も北上を続けるのだ。県庁近くの大仏橋・松齢橋は美しいトラス橋であった。

日差しが強まるなか福島駅を目指し、コンビニで展示用の写真を印刷する。9時、開館した複合施設「コラッセふくしま」に入り、12階の展望ラウンジに登った。都市を知るためにはまず高所に登るべきである、と私は信じている。福島市街は山に囲まれた盆地であり、特に阿武隈川東岸の山々とは距離が近いことが見てとれた。北側にはまた、1kmと少しのところに独立峰(標高275m)の信夫山があり、西に回り込む在来線に対して新幹線はトンネルで抜けてゆく。手前には真新しい高架線が見え、今度はそこへ向かうことにした。

福島駅は山形新幹線の分岐駅であるが、新庄方面の線路は西端の14番線にしかつながっておらず、つばさの併結相手となる上りのやまびこは2度下り本線を横断しなければならない。これでは輸送障害時などに問題があるため、JR東日本は2026年の供用開始を目指して上り11番線に直結する新たなアプローチ線の建設を進めている。高架橋は完成しているように見え、架線柱も縦の柱に関しては全て建っているようであった。現地に立ってみると、新設された高架橋の曲線と勾配のきつさに圧倒される。東北新幹線本線から東に離れた線路は、駅北側の道路橋をすれすれで跨ぎ、カーブしながら高さを下げて東北新幹線の高架橋の下をくぐってゆくのだ。

次に足を運んだのは同じく展望ラウンジから見えた福島交通飯坂線曽根田駅である。駅舎がレトロであるのみならず、構内には2019年まで使用されていた7000系(元東急7000系)が休憩所として保存されている。食券機のような券売機で隣の福島までの切符を買い、入場する。裏面は白、表面の地紋はつくばエクスプレスなどと同じ「PJR」「てつどう」、と思いきや同じ模様に「FKK」「ふくしまこうつう」と書かれていた。

次に足を運んだのは同じく展望ラウンジから見えた福島交通飯坂線曽根田駅である。駅舎がレトロであるのみならず、構内には2019年まで使用されていた7000系(元東急7000系)が休憩所として保存されている。食券機のような券売機で隣の福島までの切符を買い、入場する。裏面は白、表面の地紋はつくばエクスプレスなどと同じ「PJR」「てつどう」、と思いきや同じ模様に「FKK」「ふくしまこうつう」と書かれていた。

現在の配線は1面1線で駅舎からそのままホームに上がるようになっているが、かつては島式ホームで手前にも線路が通っていたようであり、そこに7000系が保存されている。先頭車改造車であるため前面は全体的にのっぺりとしており、立体的な灯具類と足場、左右非対称の前面窓がよいアクセントとなっている。側面に回るとコルゲートはもちろん、地上側からは台車のディスクブレーキが、ホーム側からは背の低さと幕板の細さが目についた。30分ほどの滞在を経て、福島駅へ向かう。ようやくサミットの行程が始まるのだ。

受付を済ませ、参加者総出で阿武隈急行のホームに移動する。JRとは改札が離れており、つい先ほど乗ってきた福島交通とホームともども共有している。発車すると、早速JRの線路に乗り入れ、5kmほど走ってから阿武急独自の線路に入った。

阿武隈急行線は国鉄丸森線を受け継いだ(丸森以北は国鉄から転換、丸森以南は阿武急として開業)第三セクター鉄道で、東北本線の別線のような形で福島~槻木間54.9kmを阿武隈川に沿って結んでいる。線路は単線で、交流電化である。乗車した車両は置換えが進む8100系。1988年製で、前面デザインなどはかなり異なるが国鉄713系をベースとしたものであるそうだ。2両編成で、貫通路はキノコ型、扉は片面2か所で運転台側が片開き、連結面側が両開きという不思議な構成であった。

30分ほど住宅と田畑が混じる風景を眺めていると、梁川車両基地に到着した。ここでは8100系とAB900系を並べた撮影会などが行われた。8100系は外観をじっくりと見てみると、やはり角張っている点が国鉄型鋼製近郊型電車と比べて特徴的で、前照灯や前面窓が四角いだけでなく、左右の角も曲面というよりスパリと切り欠けられたような造形となっている。その一方で、前頭部でも側面に目を向けると、運転台側のみ小窓がついていて乗務員扉が左右でずれている点や、雨どいの造形が矛のようになっている点が115系などとそっくりであり、そのルーツをうかがうことができた。新型車両であるAB900系はJR東日本のE721系をベースとしており、単色の前頭部と側面の大きな「A」の文字には編成ごとに異なる色が用いられている。E721系をベースとした車両は他に仙台空港鉄道や青い森鉄道にも導入されており、東北におけるある種の標準車両である。

受付を済ませ、参加者総出で阿武隈急行のホームに移動する。JRとは改札が離れており、つい先ほど乗ってきた福島交通とホームともども共有している。発車すると、早速JRの線路に乗り入れ、5kmほど走ってから阿武急独自の線路に入った。

阿武隈急行線は国鉄丸森線を受け継いだ(丸森以北は国鉄から転換、丸森以南は阿武急として開業)第三セクター鉄道で、東北本線の別線のような形で福島~槻木間54.9kmを阿武隈川に沿って結んでいる。線路は単線で、交流電化である。乗車した車両は置換えが進む8100系。1988年製で、前面デザインなどはかなり異なるが国鉄713系をベースとしたものであるそうだ。2両編成で、貫通路はキノコ型、扉は片面2か所で運転台側が片開き、連結面側が両開きという不思議な構成であった。

30分ほど住宅と田畑が混じる風景を眺めていると、梁川車両基地に到着した。ここでは8100系とAB900系を並べた撮影会などが行われた。8100系は外観をじっくりと見てみると、やはり角張っている点が国鉄型鋼製近郊型電車と比べて特徴的で、前照灯や前面窓が四角いだけでなく、左右の角も曲面というよりスパリと切り欠けられたような造形となっている。その一方で、前頭部でも側面に目を向けると、運転台側のみ小窓がついていて乗務員扉が左右でずれている点や、雨どいの造形が矛のようになっている点が115系などとそっくりであり、そのルーツをうかがうことができた。新型車両であるAB900系はJR東日本のE721系をベースとしており、単色の前頭部と側面の大きな「A」の文字には編成ごとに異なる色が用いられている。E721系をベースとした車両は他に仙台空港鉄道や青い森鉄道にも導入されており、東北におけるある種の標準車両である。

梁川車両基地を出ると、槻木まではおよそ40分の道のりである。出発してほどなくして山間に入り、トンネルを交えながら阿武隈川の谷にへばりつくようにしてしばらく進んだ。後で見るとここが福島県と宮城県の県境であったようだ。

槻木からは東北本線の普通列車を乗り継ぎ、小牛田に向かった。小牛田駅は東に石巻線、西に陸羽東線が分岐する拠点駅であり、気動車の車両基地(仙台車両センター小牛田派出所)が併設されている。近年JR東日本が導入を進めているレール輸送用のキヤE195系はここと尾久車両センターに配置されており、短尺レール輸送用・ロングレール輸送用ともに見ることができた。

到着後、翌日の会場準備、懇親会、団体紹介などを行ってサミット1日目は終了した。

槻木からは東北本線の普通列車を乗り継ぎ、小牛田に向かった。小牛田駅は東に石巻線、西に陸羽東線が分岐する拠点駅であり、気動車の車両基地(仙台車両センター小牛田派出所)が併設されている。近年JR東日本が導入を進めているレール輸送用のキヤE195系はここと尾久車両センターに配置されており、短尺レール輸送用・ロングレール輸送用ともに見ることができた。

到着後、翌日の会場準備、懇親会、団体紹介などを行ってサミット1日目は終了した。

3日目に代えて:展示内容紹介

「在来線での関東-東北連絡 常磐線に焦点を当てて」

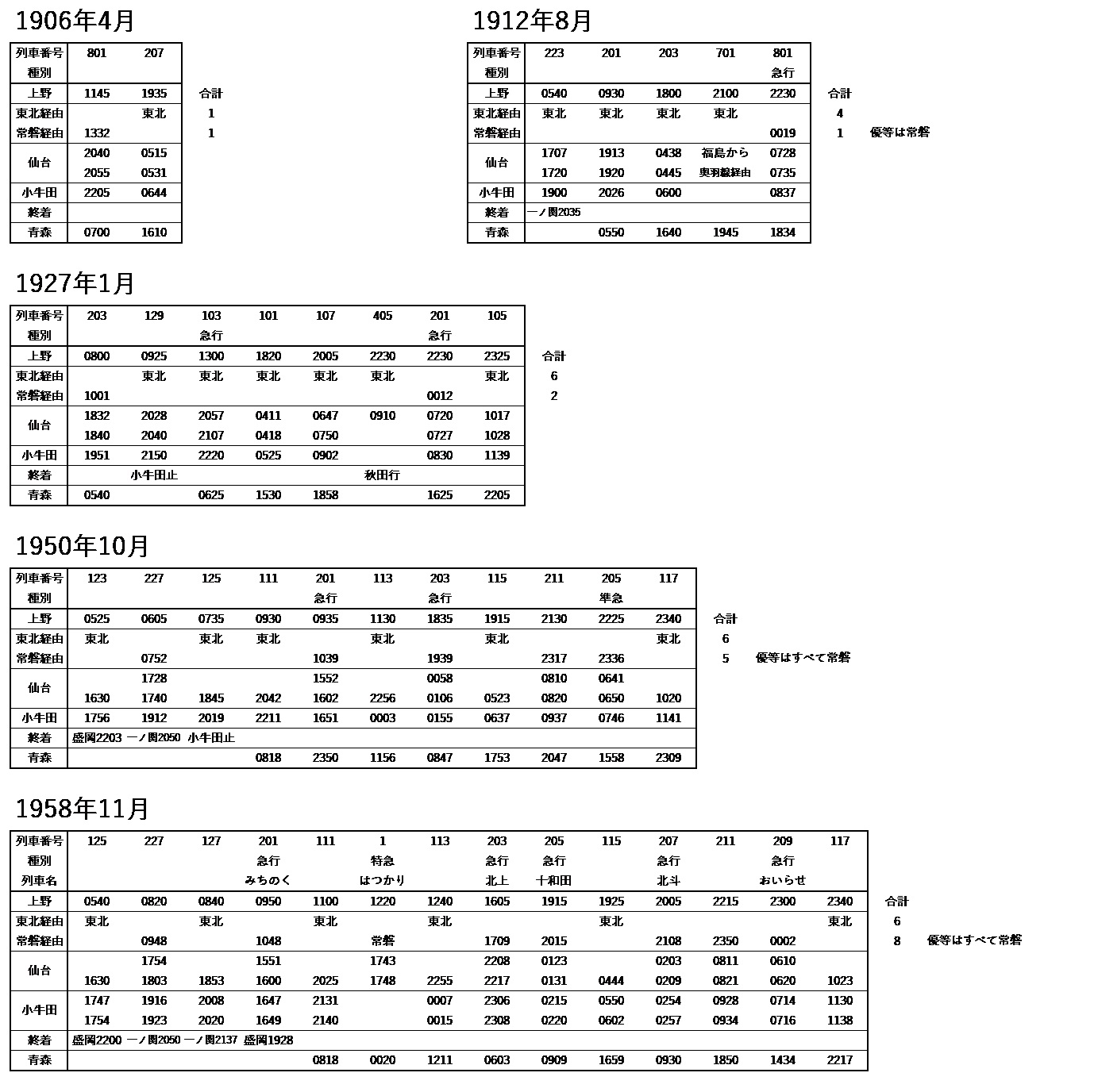

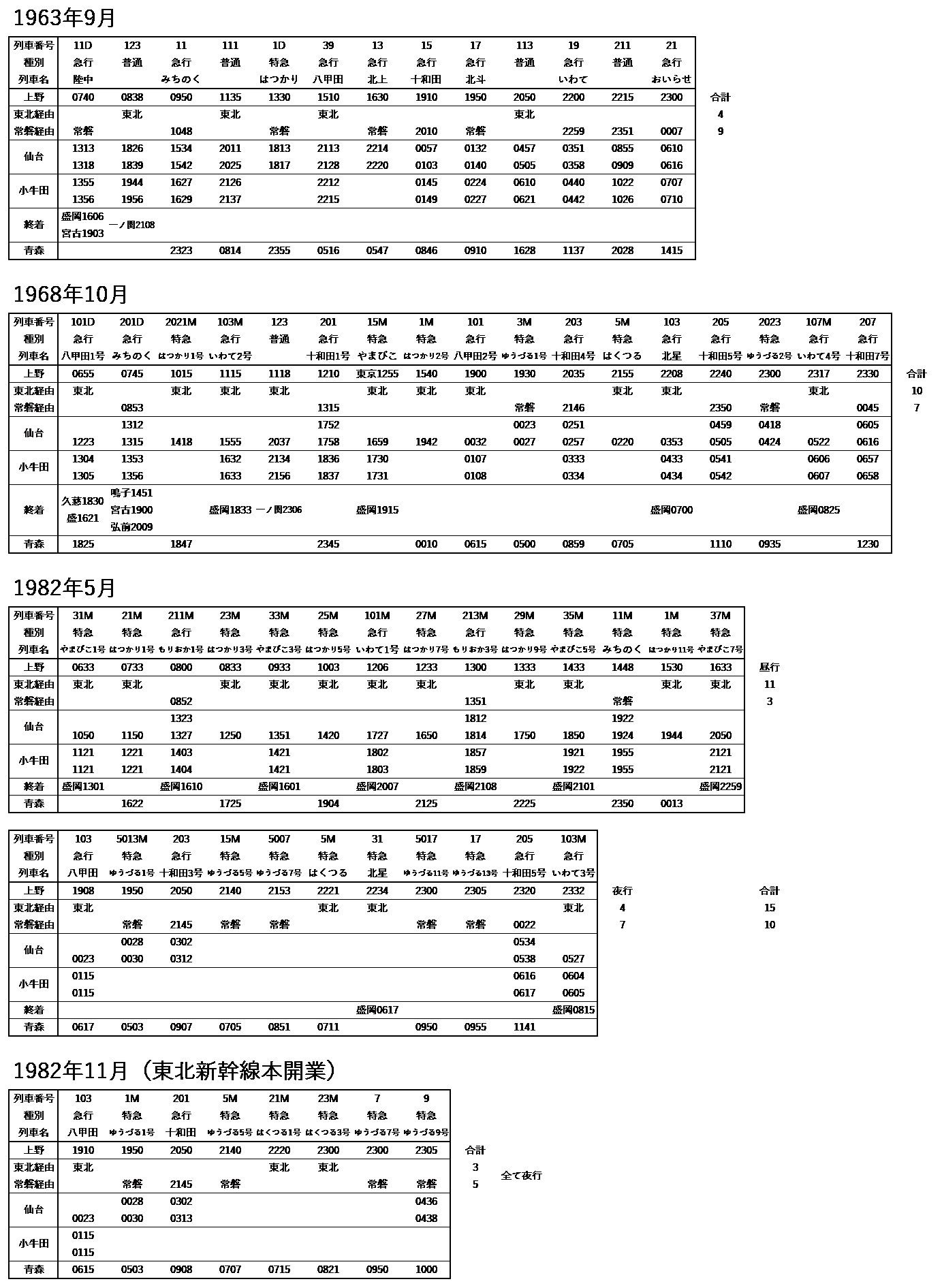

茨城の主要なJR路線である常磐線は、在来線が⾧距離移動の主流であったころ、東北本線とともに関東と東北・北海道を結ぶ役割を担っていた。この南北ルートを茨城と小牛田の共通項と捉え、てっけんサミットではたびてつの企画の一つとして、過去の時刻表を紐解いてその歴史について振り返る展示を行った。

調査には『時刻表』(日本交通公社)および『時刻表複製版』(新人物往来社)を用い、上野駅を発着し仙台駅以北に直通する下りの定期旅客列車を対象とした。

以下、1906年から東北新幹線が本開業した1982年11月まで、9時点の時刻表を掲載する。

調査には『時刻表』(日本交通公社)および『時刻表複製版』(新人物往来社)を用い、上野駅を発着し仙台駅以北に直通する下りの定期旅客列車を対象とした。

以下、1906年から東北新幹線が本開業した1982年11月まで、9時点の時刻表を掲載する。

以上から、常磐線は時代を通して東京-仙台間の有力な経路であったことが分かる。特に、1950年・1958年・1963年においては東北本線に対してはっきりと優位にあり、その後も夜行列車について強みを持っていることが見てとれる。

併せて参照した『鉄道ピクトリアル』2005年3月号(青木栄一「常磐線-その歴史と地理-」)には、常磐線は勾配の緩さから優等列車の経路として注目され、電化による勾配の克服と東北本線の複線化によりその地位を失った、ともあった。

併せて参照した『鉄道ピクトリアル』2005年3月号(青木栄一「常磐線-その歴史と地理-」)には、常磐線は勾配の緩さから優等列車の経路として注目され、電化による勾配の克服と東北本線の複線化によりその地位を失った、ともあった。

4日目

サミット終了・打ち上げの後に再び1人となって泊まった宿は、仙石線多賀城駅の近くであった。南に2kmほど歩いたところには仙台臨海鉄道仙台港駅があり、4日目はまずそこまで歩くことからスタートした。住宅街を抜け、広い敷地の事業所が並ぶ地域を進む。途中、津波の際に波の勢いを削ぎ、漂流物を受け止めるという真新しい植樹帯にも行き当たった。

仙台港駅は仙台臨海鉄道の中枢駅であり、機関区が置かれている。今回の目当ては機関区だったのだが、そちらの側に回る前にまず見えた2両のディーゼル機関車にはナンバープレートがなく、車号はチョークとテプラで記されていた。JR貨物の更新色をまとったものにはDE10-1120、国鉄色のものにはDE10-3510とあり、JR貨物で廃車されたものが仙台臨海鉄道の部品取り車両となっているようだ。撮りながらじっくり眺めていると、前照灯のレンズに模様の入ったものと入っていないものとがあり、同じ車両でも混在していることが見てとれた。

仙台港駅は仙台臨海鉄道の中枢駅であり、機関区が置かれている。今回の目当ては機関区だったのだが、そちらの側に回る前にまず見えた2両のディーゼル機関車にはナンバープレートがなく、車号はチョークとテプラで記されていた。JR貨物の更新色をまとったものにはDE10-1120、国鉄色のものにはDE10-3510とあり、JR貨物で廃車されたものが仙台臨海鉄道の部品取り車両となっているようだ。撮りながらじっくり眺めていると、前照灯のレンズに模様の入ったものと入っていないものとがあり、同じ車両でも混在していることが見てとれた。

ディーゼル機関車のほかに、ZG15C形なる見慣れないコンテナも端に置かれていた。調べたところによれば冷蔵・冷凍タイプの国際コンテナに電気を供給する役割を持ったもので、側面に跡が残っていたロゴはジェイアール貨物インターナショナル社のものであったようだ。コンテナ管理番号は消されていなかったが、果たして今も使われていたり、籍を残していたりするのだろうか。コンテナの世界はよく分からない。

ようやく南側に回ると、駅部分に連なるタンク車とともに、仙台臨海鉄道擁する5両の機関車がそこに揃っていた。オリジナル塗装でDD13形ベースのSD55-103と4両の国鉄色のDE65形である。後者にはベースや元の形式がDE10形のもの、DE11形のもの、DE15形のものがいるそうであるが、私の目には区別はつかない。静かな空間を満喫しながら撮影に興じていると、なんと目の前でDE65-1の出区点検が始まった。あちこちの扉を開けて点検し、エンジンをかけてから扉を閉めて回る。前後に少し動く場面もあった。

1時間半におよんだ滞在の末、ホテルに戻りチェックアウトする。衣類などを置いて身軽に動くことができたのは片道30分の道のりを考えると僥倖であった。多賀城駅に向かい、仙石線に乗る。車両は今や風前の灯火となった205系、私鉄としてのルーツのせいか、あるいはそう思いながら乗っているからか、先頭からの眺めはなんだか小田急チックなように思えた。

地下区間に入ってすぐの陸前原ノ町駅で降車し、再び市街地を歩く。今度の目的地は東北本線の上下線間にある仙台車両センター、お目当ては前日に車窓から見えたED75形である。事前にGoogleマップで目星をつけていたのだが、はたして、20分ほど歩くと赤い車体が見えてきた。ED75-757である。奥には仙台車両センターに所属する残りの2両もかろうじて覗いている。D型だけあって車体は短く、貫通扉と赤色の組み合わせには新鮮さを感じた。

地下区間に入ってすぐの陸前原ノ町駅で降車し、再び市街地を歩く。今度の目的地は東北本線の上下線間にある仙台車両センター、お目当ては前日に車窓から見えたED75形である。事前にGoogleマップで目星をつけていたのだが、はたして、20分ほど歩くと赤い車体が見えてきた。ED75-757である。奥には仙台車両センターに所属する残りの2両もかろうじて覗いている。D型だけあって車体は短く、貫通扉と赤色の組み合わせには新鮮さを感じた。

陸前原ノ町駅に戻り、仙石線の終点であるあおば通駅へ向かう。仙台の市街地の中であるというのに、東北本線の方はいったいなぜ4kmも駅間が開いているのだろうか。仙台では福島と同様、駅前の高いビルに登った。市街地が広い。通常の観光は活動時間の兼ね合いもあり断念したので、また来ねばならない。

12:40、仙台発。帰りは常磐線経由だ。岩沼で東北本線から離れると、次第に海との距離が縮まってゆく。けれどもしかし、防波堤に阻まれて海は見えない。浜吉田駅を過ぎると、乗り心地は変わらないもののジョイント音が消えた。震災復興に伴って新線に付け替えられた区間には、ロングレールが用いられているようだ。新地駅を過ぎて旧線跡が近づいてくると、その隣の道路橋のガードレールがなぎ倒されたままになっているのが見えた。津波の力というのは恐ろしいものだ。

13:57、原ノ町。乗り換える電車はなんと水戸行、車両もE531系である。非日常感が一気に薄れ、少々油断したが、福島県にはまだ入ったばかりだ。14:08に発車すると、次第に山が近づいてきた。福島県浜通りと茨城県北は山がそのまま海に沈んでいくような地形をしている。トンネルや高い橋もいくつかあったが、標高が100mを越えることはない。東北本線と比べて好まれていたことがあったのも納得である。

昼食はこの車内で食べた。仙台の駅ビルで調達した、専門店の牛タン弁当である。切り落としということで価格面で異彩を放っていたが、味はよく、量はむしろ多いのではないかと思うくらいで、一切れの小ささも食べやすさと満足感の底上げにつながっていたような気さえする。高価格帯のものばかりが並んでいた駅弁売り場といい、何に価値が見出されるのかというところに少々首をかしげてしまった。

いわきでの20分弱の停車を挟み、4時過ぎに茨城県に入る。日立駅では家族連れを中心にどっと人が乗り込み、その後の数駅で徐々に減っていった。行楽の交通手段に当然のように選ばれているさまは嬉しいものである。

水戸、17:21着、乗り換えて17:36発。東京に帰還し、中央線の駅に降り立つと、ホームには出発時にはなかった編成両数別の新しい乗車位置ステッカーが貼られていた。

12:40、仙台発。帰りは常磐線経由だ。岩沼で東北本線から離れると、次第に海との距離が縮まってゆく。けれどもしかし、防波堤に阻まれて海は見えない。浜吉田駅を過ぎると、乗り心地は変わらないもののジョイント音が消えた。震災復興に伴って新線に付け替えられた区間には、ロングレールが用いられているようだ。新地駅を過ぎて旧線跡が近づいてくると、その隣の道路橋のガードレールがなぎ倒されたままになっているのが見えた。津波の力というのは恐ろしいものだ。

13:57、原ノ町。乗り換える電車はなんと水戸行、車両もE531系である。非日常感が一気に薄れ、少々油断したが、福島県にはまだ入ったばかりだ。14:08に発車すると、次第に山が近づいてきた。福島県浜通りと茨城県北は山がそのまま海に沈んでいくような地形をしている。トンネルや高い橋もいくつかあったが、標高が100mを越えることはない。東北本線と比べて好まれていたことがあったのも納得である。

昼食はこの車内で食べた。仙台の駅ビルで調達した、専門店の牛タン弁当である。切り落としということで価格面で異彩を放っていたが、味はよく、量はむしろ多いのではないかと思うくらいで、一切れの小ささも食べやすさと満足感の底上げにつながっていたような気さえする。高価格帯のものばかりが並んでいた駅弁売り場といい、何に価値が見出されるのかというところに少々首をかしげてしまった。

いわきでの20分弱の停車を挟み、4時過ぎに茨城県に入る。日立駅では家族連れを中心にどっと人が乗り込み、その後の数駅で徐々に減っていった。行楽の交通手段に当然のように選ばれているさまは嬉しいものである。

水戸、17:21着、乗り換えて17:36発。東京に帰還し、中央線の駅に降り立つと、ホームには出発時にはなかった編成両数別の新しい乗車位置ステッカーが貼られていた。