過去の活動

このページでは過去(2005~2017年頃)の活動やプロジェクトを紹介します。過去のWebページの内容もこのページにあります。現在の活動・進行中のプロジェクトについては、「サークル紹介」ページをご覧ください。

このページの目次(タイトルをクリックでその項目に飛びます)

歴史

-

1977年…宇宙空間研究会設立(SSC:Space Space Club?)

- 文部科学研究所:ISAS鹿児島宇宙空間観測所を元にした名前だと考えらえれる

-

1981年…宇宙工学研究会(SEC:Space Engineering Club)と改名

- ロケット班、宇宙科学班、RFO(Rejective Flying Object)班が設立。

- 会誌「Lift Off」第一号刊行。以降、不定期ながらも宇工研の会誌としてその歴史を伝え続ける。

- 1985~1986年…AKEMI型ロケット完成

- 1995~1996年…超音速飛行を目指した雨型、夕立型ロケット開発に成功(AKEMI改)

- 直詰め式によるグレイン形成、音速を目指すためにグラファイト製ノズルを使用。

- ペンシル型にも関わらず、MHD原理を用いたロケット発電機という革新的な試作機も開発。

-

1997年~1998年…各班の統廃合

- RFO班消滅。宇宙科学・ロケット班は、シミュレーション班へと発展解消。

-

2004年…デモ用リフター(新型イオンクラフト)推進実験に成功

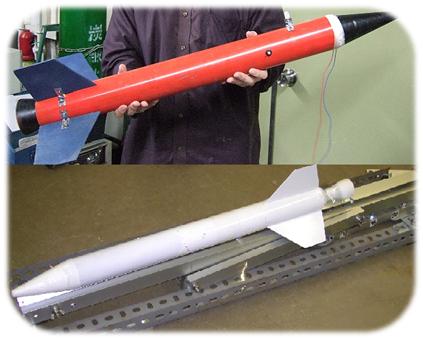

- 2006年…XMR型ロケット完成

- 外装をポリ塩化ビニルにすることで軽量化・低コスト・圧力による爆発の危険を抑えることに成功。

-

2007年…宇宙工学研究会30周年記念式典開催

- 活動論文「eXperimental Micro solid fuel Rocket」が、Heinlein Prizeにおいて第四位にあたるExcellent Prizeを受賞した。

-

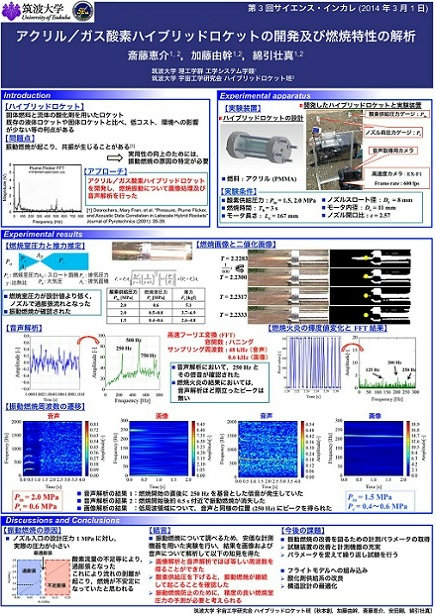

2014年…第3回サイエンス・インカレにおいて独立行政法人科学技術振興機構理事長賞を受賞

- ハイブリッドロケット班が、ハイブリッドロケットの振動燃焼について解析・検討を行い、ポスター部門123組の中から最優秀賞である「日本科学技術振興機構理事長賞」を受賞。

過去のプロジェクト

過去のプロジェクトにつきましては、担当者が卒業しているため、技術的なお問い合わせに対してはお答えできない場合があります。

-

PVC中型固体燃料ロケット

2006年より開始された研究です。30年近く本サークルで培われた研究成果を生かし、開発されたものです。

過去の実験では高度1.2kmに到達し、国際学会での受賞経歴もあります。

-

液体燃料ロケットエンジン

2007年から正式に開始された研究です。

燃料に無水エタノール、酸化剤に酸素ガスを用いてます。

-

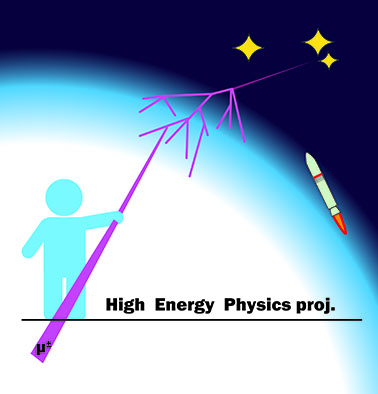

高エネルギー物理学班(以下過去の紹介文をそのまま掲載)

本プロジェクトの第一の目標は、2枚の放射線検出用プラスチック、2本の光電子増倍管を用いた宇宙線検出装置の製作です。光電子増倍管と、購入する予定の放射線検出用プラスチックと組み合わせることによって宇宙線検出装置を製作します。正規品を購入すると高価であるアンプについてもはんだ付けによって自作します。

第二目標は、宇宙線検出装置を利用して非常に安価な宇宙線検出装置を試作・評価することです。これまでにも、高エネルギー実験に用いるため、放射線検出用の素材を安価に作る試みがなされてきました。しかし、どれも物理学の観測に使用できる性能を持った装置を作ることを目標としており、低コストを開発の主眼としてはいても、まだまだ万人の手の届くほど安価なものは開発の例がありません。

2015/11/21, 22に開催されたロケット交流会2015において、製作した宇宙線検出器を展示しました。

-

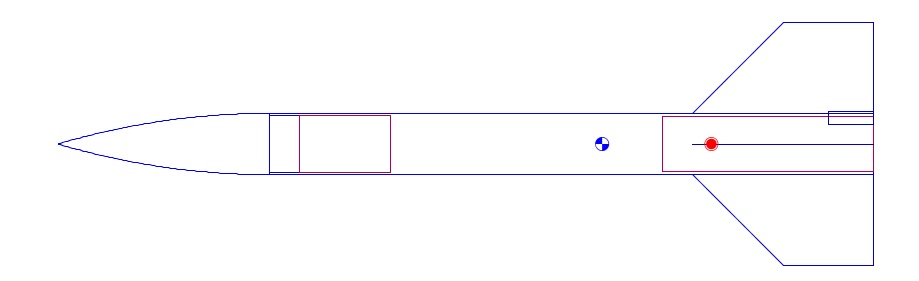

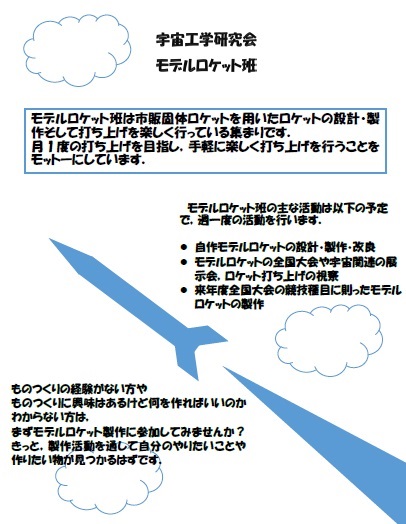

モデルロケット班(以下過去の紹介文をそのまま掲載)

モデルロケット班は市販固体ロケットを用いたロケットの設計・製作そして打ち上げを楽しく行っている集まりです.月1度の打ち上げならびに2018年度の全国大会出場を目指すと同時に,手軽に楽しく打ち上げを行うことをモットーにしています.

モデルロケットは主に,ボディチューブやノーズコーン,市販固体ロケットエンジン,パラシュートから構成されています.動力源である市販の固体ロケット以外の構成部品は身近にあるものを使って作ることができ,誰でも簡単・安全に打ち上げを行うことができる特徴があります.そのため,固定観念に囚われないロケットをつくることができます!

活動は週一回のモデルロケット製作に加え,以下の予定で行いたいと思っています.

4月 新歓でモデルロケット打ち上げ + 打ち上げ装置の製作

5月 モデルロケット全国大会 in JAXA筑波宇宙センターの視察

6月 無線打ち上げ支援装置の製作

7月 BBQとか

8月 Maker Faire Tokyo の見学・参加

モデルロケット製作に興味のある方はぜひミーティングに参加したり、メール等でお問い合わせください

-

その他

推力/燃焼試験台、FFT、画像処理による燃焼の解析。

電磁飛翔体の研究など。

OB OGの進路(修士卒を含む)

川崎重工業, 本田技研工業, 宇宙科学研究所(ISAS), 三菱総合研究所, 文部科学省, IHI, SONY, 日立製作所, 国際石油開発帝石(INPEX), 中国電力, 特許庁, JR東日本, 宇宙航空開発研究機構(JAXA), 防衛省技術研究本部(TRDI), 帯広市役所, etc...

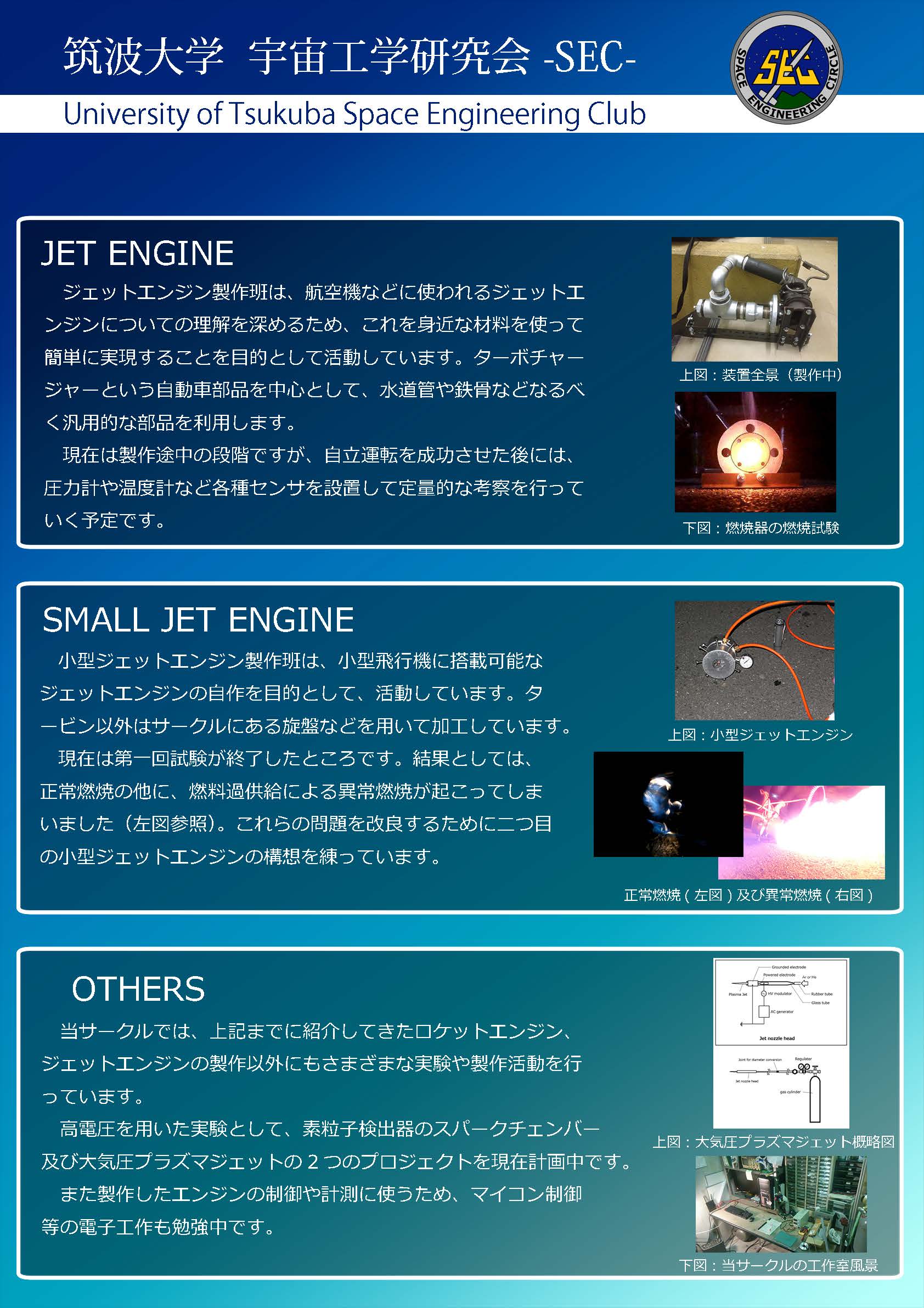

過去のサークル紹介画像

過去のWebサイトトップに掲載していたサークルの紹介画像です。

過去のニュース

旧Webサイトに掲載されていた、2009~2015年ごろのニュースを掲載します。

-

ロケット交流会参加 (2015/11/21, 22)

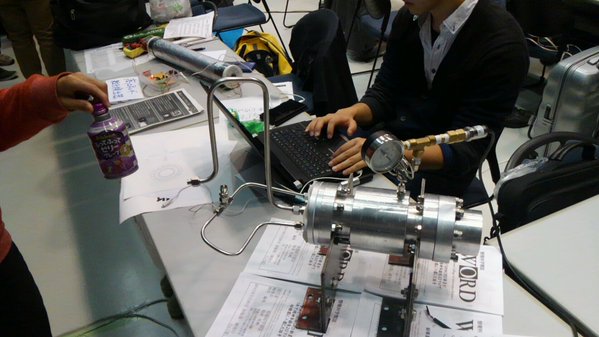

宇宙工学研究会の3人(秋元, 安達, 原田)は、東京都江東区青海の日本科学未来館で開催されたロケット交流会2015にて展示を行いました。

当サークル会員が製作した液体燃料ロケットエンジンの燃焼室、宇宙線検出装置を展示・実演しました。また、他の宇宙関連団体との交流を通して新たな工作意欲に燃えています。

-

Yamaguchi Mini Maker Faire 2015 に出展 (2015/9/19, 20)

宇宙工学研究会の内部プロジェクトである珈琲工学研究会は、山口県で開催されたYamaguchi Mini Maker Faire 2015にて高速コーヒー抽出器と空飛ぶラテアート装置の展示・実演を行いました。

※2020年現在珈琲工学研究会は外部組織となっておりますので、珈琲工学研究会に関する弊団体へのお問い合わせはご遠慮ください。

-

ハイブリッド班アメリカ遠征 (2014/09/04)

宇宙工学研究会ハイブリッドロケット班(加藤由幹, 斉藤恵介, 安田剛, 綿引壮真)は本年の3月、文科省主催第3回サイエンス・インカレにおきまして、ポスター部門最優秀賞である日本科学技術振興機構(JST)理事長賞を受賞しました。

これについては別エントリが詳しいため、そちらをご覧ください。

その後、文科省より「サイエンス・インカレの入賞者を集めて渡米し、各地で研究発表を行う計画がある」という案内をいただき、二つ返事で参加することを決めました。

宇工研アメリカ進出が決定した瞬間でした。

ここ2ヶ月ほど、班員4名は研究の合間を縫ってミーティングを開き、事実関係を詰め直し、スライド(英語です。)を作り、発表練習(英語です。)を繰り返す等の準備を行ってまいりました。

そして9/2日、遂にハイブリッドロケット班アメリカ派遣班(綿引, 加藤, 斉藤)は成田空港より旅立ったのです…。

アメリカ派遣班にはこれより2週間、研究発表を行い、または現地の学生やサイエンス・インカレの仲間と交流し、といったプログラムが待っています。

帰国の日まで、宇工研公式twitterアカウント

@sec_ukouken

にてその模様を実況中継いたします。最新情報はこちらをご覧ください。

アメリカ派遣班の旅は、いま始まったばかりだぜ!!(一番左の班員はお留守番です)

-

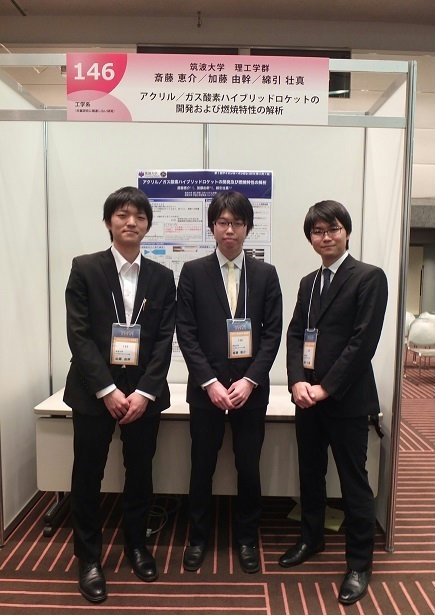

サイエンス・インカレ (2014/03/04)

2013年春より、宇宙工学研究会は新たにハイブリッドロケット班(秋元創, 加藤由幹, 斉藤恵介, 安田剛, 綿引壮真)を結成し、燃焼試験を行いました。

燃焼試験で見られた振動燃焼について解析及び検討を行い、その結果を文部科学省主催の「第3回サイエンス・インカレ」ポスター部門(卒業研究に関連しない研究)に応募し、2014年1月に一次予選を通過した胸の通知を受け取りました。 今年度の1年間、宇宙工学研究会ハイブリッドロケット班はハイブリッドロケットの研究を行ってまいりました。

その結果を発表する場として、私たちは文部科学省主催の「第3回サイエンス・インカレ」ポスター部門に応募し、2014年1月に一次予選を通過した旨の通知を受け取りました。

2013年3/1(日)に幕張メッセで催された発表の場にはハイブリッドロケット班の代表として

斉藤恵介(工学システム学類4年)

加藤由幹(工学システム学類4年)

綿引壮真(工学システム学類4年)

の3名を派遣し、ポスター部門で発表した123組の中から最優秀賞である「日本科学技術振興機構理事長賞」を他の4組とともに受賞することができました。

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/03/1344740.htm

このような栄誉ある賞を受賞することができたのは、宇宙工学研究会顧問の新城先生をはじめとした宇工研にお力添えいただいております皆様のご支援があったからに他なりません。

宇宙工学研究会はこれからも様々な活動を通じ、活躍の場を拡げてまいります。

左: 加藤(左), 斉藤(中), 綿引(右)

右: ポスターのサムネイル -

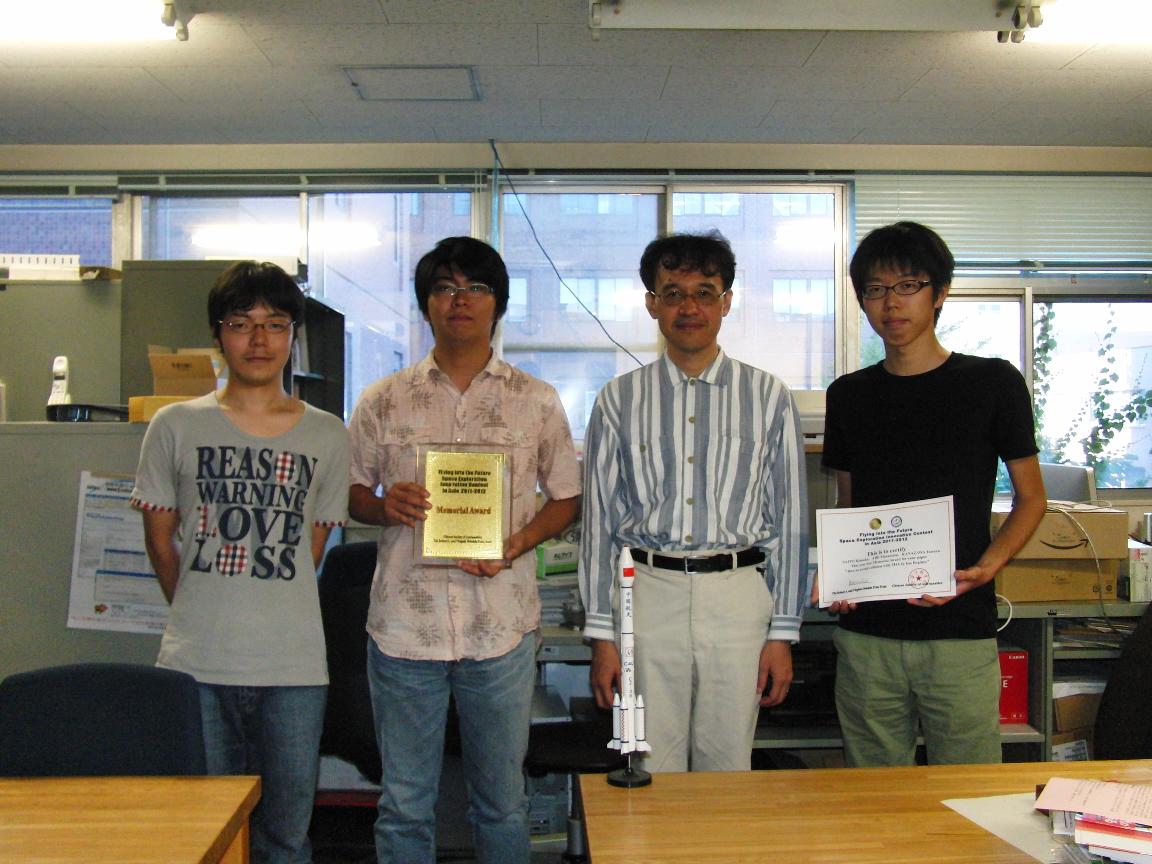

Memorial Award受賞 (2012/07/27)

今年3月に"How to avoid collision with PHA by Ion Engines"という内容を応募したロバート・A・ハインライン/ヴァージニア・ハインライン財団主催のFlying Into the Future Contests Asia 2011-2012において、最終選考会が7月中旬に中国西安で行われました。

この最終選考会に向け、宇宙工学研究会は

阿部(工学システム学類2年)

斎藤(工学システム学類3年)

金澤(工学システム学類2年)

で構成される、宇宙工学研究会ハインライン派遣班を中国の西安にある、西北工業大学へ送り出しました。

現地でのプレゼンテーション、質疑応答を通じた評価として、ハインライン派遣班はMemorial Awardを受賞することができました。

ロバート・A・ハインライン/ヴァージニア・ハインライン財団主催のFlying Into the Future Contests Asia 2011-2012のような国際大会で宇宙工学研究会が受賞したのは、2007年に続き、2回目のこととなります。

中国遠征を実現できたこと、現地で発表を行い、賞を獲得できたことは、たくさんの方々に励ましの言葉や旅費の援助をいただいたおかげに他なりません。この場で感謝申し上げます。

帰国後、顧問の新城先生とともに記念撮影 -

30周年式典 (2009/10/08)

皆さんのご協力で無事宇工研30周年式典を開催する事が出来ました。

大勢のOB、OGの方々のご参加、有り難う御座いました。次は無事に40周年を迎えられるよう、会員一同頑張っていきたいと思います。

mixiに宇工研コミュニティを作ってあります。打ち上げ情報や連絡等はmixiが使用されています。

mixiの宇工研コミュニティ

mixiを利用されている方は宇工研のコミュニティに是非ご参加下さい。