野外水草観察のすゝめ【2023アドカレ】

本記事は生物学類アドベントカレンダー2023の記事として執筆したものです。

前回の記事はこちらまだアップされていないようです。後輩が素晴らしい記事を書いてくれるはずなので、暫しお待ちを。

自我紹介

いっけなーい! 年末年末!

私、りーど、21歳!どこにでもいる普通の筑波大学野生動物研究会前副会長!

至って普通の湿地に通っていたのに、あるとき急にアメリカザリガニが入り込んでもう大変!

しかも少雨で渇水の危機!?

一体、日本の水辺の生き物たちはどうなっちゃうの~!?!?

水草とは

水草とは、一生または芽生えから枯死までの過程のいずれかで、体の一部が水に浸かっている植物の総称です。特に誰かが厳密に決めたルールではないので、「この草は水草か?」みたいな話題で愛好家は盛り上がったりもします。ちなみに、私はイネは水草ではない派閥です。

河川、水路、水田、湖沼、海洋、水槽。あらゆる水辺環境には水草が生育しています。すべての生物の共通の祖先は水中で生まれましたが、進化の過程において植物は陸上に進出しました。しかし、水草は再び水辺に帰っていった生き物たちです。動物で例えるならば、クジラやカワウソのようなイメージです。かわいいですね。

水草のここが楽しい

フィールドでの水草の楽しみ方は、見る、撮る、嗅ぐ、食べる、持ち帰って栽培する、標本を押すなど様々なスタイルがあります。

野外での生き物観察が初めてだという方にも、様々なフィールドワークを経験してきた手練にも水草はおすすめです。主な理由を紹介します。

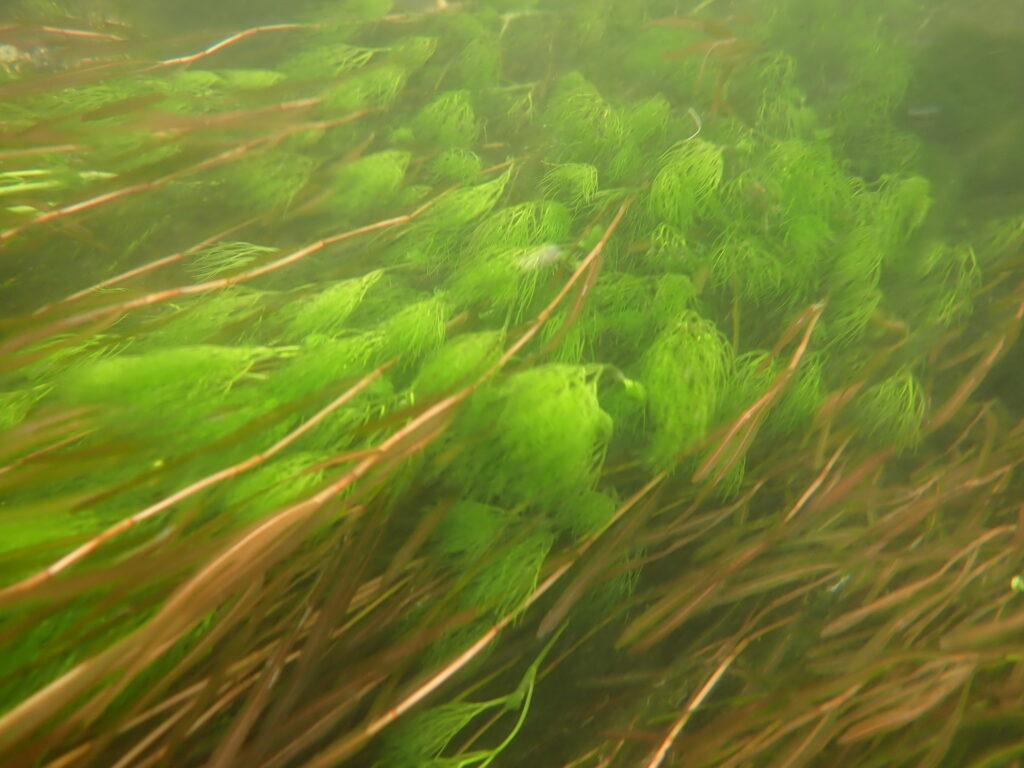

1. 美しい

湧水に靡く涼しげな水草も、煮えたぎる水田で花を咲かせる水草にも味があります。実際に美味しく食べられるものもあるし。

アジア各国では古くから庭園に水辺が取り入れられてきたことを考えれば、水草が綺麗だと感じるのは自然なことなのかも?

2. お手軽

水草の中には人里近い平地の水辺に生えているものが少なくありません。わざわざ辺鄙な場所まで行かなくても水中の非日常を味わえます。特別な道具も必要ありません。日焼け対策や水分補給さえしっかりできれば大丈夫です。

しかし、珍しいものを探そうと思えば山中の池や、標高の高い湖などに行って観察することもできるので、ハードなフィールドワークがお好みの方も満足できるはずです。無茶すると簡単に腰を痛めることができます。 素手でも十分に水草を採集して観察できますが、ウェーダー・胴長があると観察できるエリアが広がりますよ。ただし、水田やため池、水路といった環境は、その地の人々の生活の一部でもあります。マナーを守って楽しみましょう。

3. 他の生き物も一緒に楽しめる

水草が豊富な環境では、他の水辺の生き物も同時に観察できます。多くの水草が好む氾濫原の湖沼や水路は動物の多様性も高い環境です。

捕まえた水生昆虫や魚類を持ち帰り、水草の水槽に放して楽しむこともできます。アクアリウムは三大モテ趣味だって古事記にも書いてある。

というわけで、水草観察は生き物趣味の中でも非常に健全で、楽しいものです。

もし、興味を持たれた筑波大学関係者は野生動物研究会まで遊びにきてください。

えっ!?

湿地に行くのが怖い!?

ばっかお前…俺がついてるだろ